背景知识

1948年,将全军各地的部队按地域划分为四大野战军。

- 西北野战军:彭德怀、张宗逊、习仲勋

- 中原野战军:刘伯承、邓小平、李达

- 华东野战军:陈毅、粟裕、张云逸

- 东北野战军:林彪、罗荣桓、刘亚楼

1949年,全国即将解放,按照地域划分不合适,西北改为一野,中原改为二野,华东改为三野,东北改为四野,还成立了华北野战军,受中央直接指挥。

1949年1月15日,中共中央军委下达了《关于野战军番号改按序数排列的决定》,将原西北野战军改编为“第一野战军”,彭德怀任司令员兼政治委员;将原中原野战军改编为“第二野战军”,刘伯承任司令员,邓小平任政治委员;将原华东野战军改编为“第三野战军”,陈毅任司令员兼政治委员,粟裕任副司令员兼第二副政治委员;将原东北野战军改编为“第四野战军”,林彪任司令员,罗荣桓任政治委员。将原华北军区的部队改编为“华北野战军”,受毛泽东、中央军委直接领导和指挥。在人民解放军的序列中,形成了五大野战军:“一野”、“二野”、“三野”、“四野”和“华野”。

辽沈战役

当时国民党大军别分割在长春、沈阳、锦州,

长春:郑洞国,曾泽生

沈阳:卫立煌

锦州:范汉杰

美国建议蒋介石撤出东北,这样的话会给华北的解放军带来巨大的压力。所以毛主席指示东野的林罗刘,要把国民党军封闭在东北各个歼灭。

林彪想法:攻打长春,围点打援

主席想法:如果长春守军被歼灭,卫立煌就会放弃东北。而如果攻下锦州,可以关门打狗。

但我军主力在哈尔滨,而且补给线需要从北到南,要输送到锦州,经过的铁路沿线可能会被破坏。

蒋介石想让卫立煌将主力从沈阳撤到锦州,这样可进可退。卫立煌担心路途中被林彪歼灭,打算居城固守。

但是攻打长春后,卫立煌并不派兵支援,只能南下。主席让林彪全力打锦州,才能让卫立煌放心来支援。

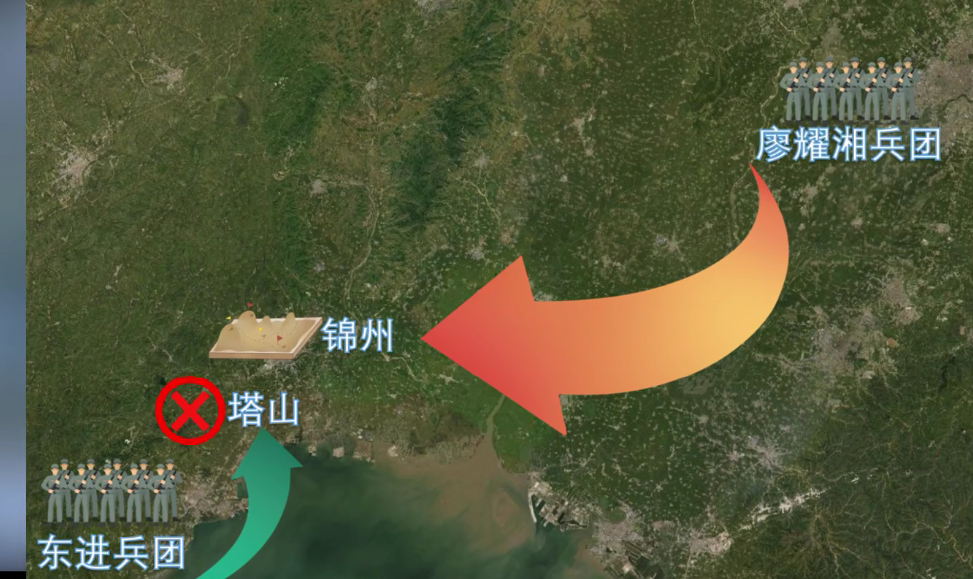

蒋介石部署:东西合击。

蒋介石向锦州西部的葫芦岛增兵,林彪感觉压力很大,左边有葫芦岛军队,背后有沈阳长春军队,想回头打长春。

最后决定还是按照军委的部署,阻击葫芦岛,攻打锦州,防备沈阳的廖耀湘军团。

国民党支援锦州打算从塔山路过,沈阳的廖耀湘也决定西边的军队能到达锦州,自己就出兵救援。所以塔山十分重要。

守方是四纵,攻方是独立95师,都是王牌部队。塔山受到巨大的威胁,林彪考虑是否把总预备队调上。

此时,廖耀湘从沈阳出发北进,占领彰武,切断了林彪从北向南运输的大动脉。林彪反而觉得轻松,因为廖耀湘是和前往锦州的相反前进。

廖耀湘想法:等着塔山突破,林彪就没有多余的军力来打自己,他和卫立煌都不愿为了锦州的范汉杰损失自己的力量。

攻打锦州:最主要的是外围的配水池。锦州守军因为有两路援军,还有很强的战斗意志,连续反扑。后来,锦州被攻破,范汉杰被俘虏。

蒋介石让长春的郑洞国向东南方向撤退,而城内的六十军军长曾泽生已经起义。郑洞国准备自杀,后来投降。

四野接下来的目标就是锦西和葫芦岛,然后就是沈阳的廖耀湘。

蒋介石的方略:以黑山、大虎山进攻,营造向锦州前进的假象,主力经大虎山东南,向营口转进。

林彪看出意图,放弃锦西、葫芦岛方案,全力围歼廖耀湘兵团。一方面守住黑山,一方面占领营口。

廖耀湘攻击黑山三天,放弃,准备转向营口。独立二师偶遇廖耀湘,将其打退。廖耀湘被包围。廖耀湘向沈阳撤退。

淮海战役

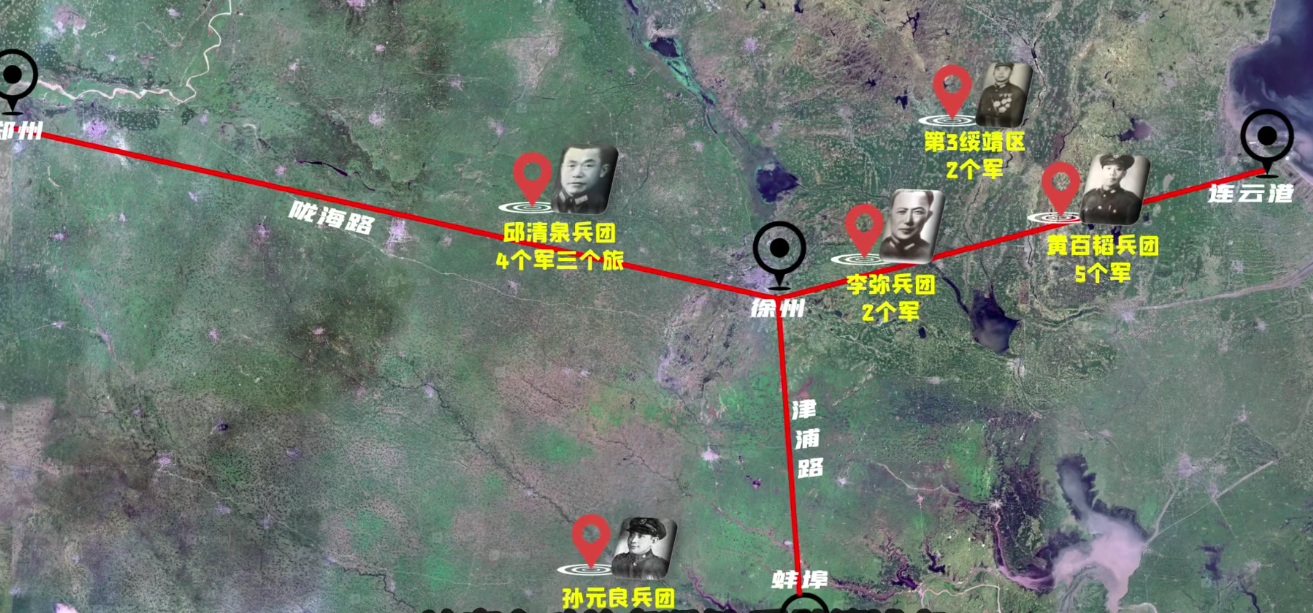

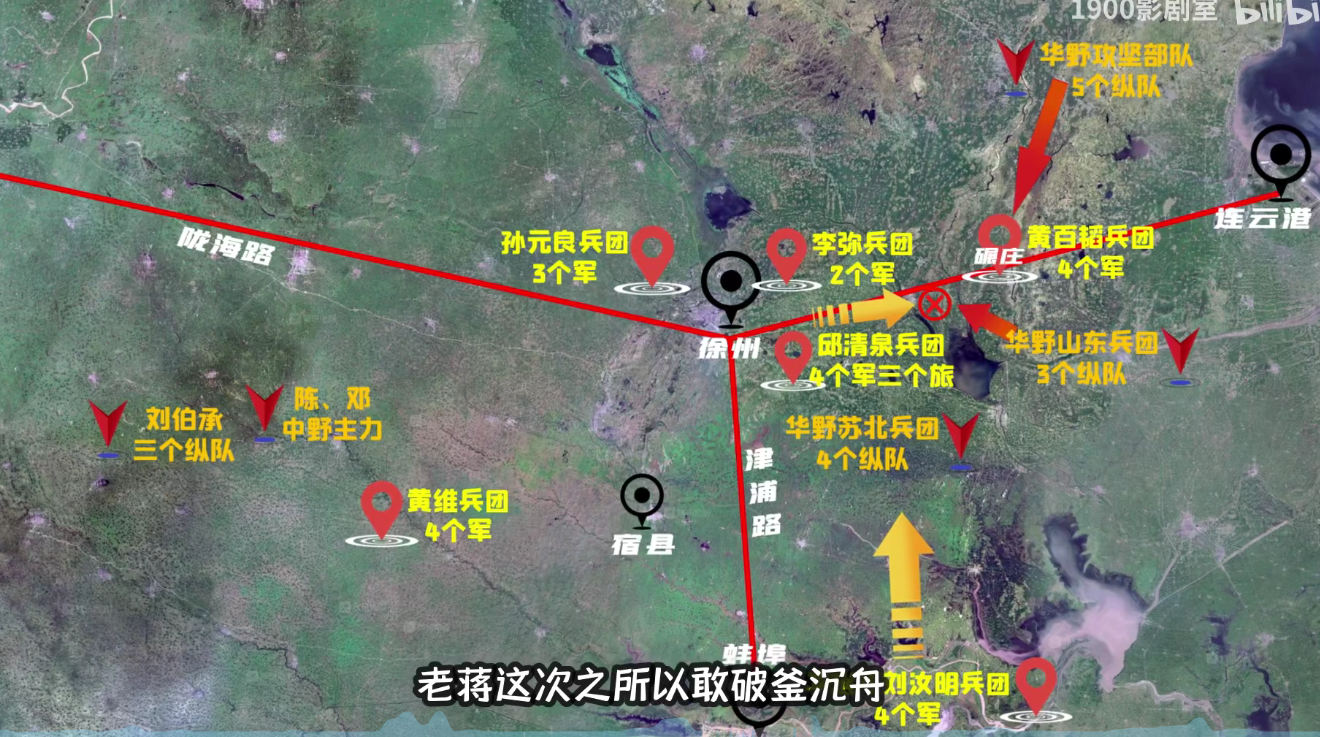

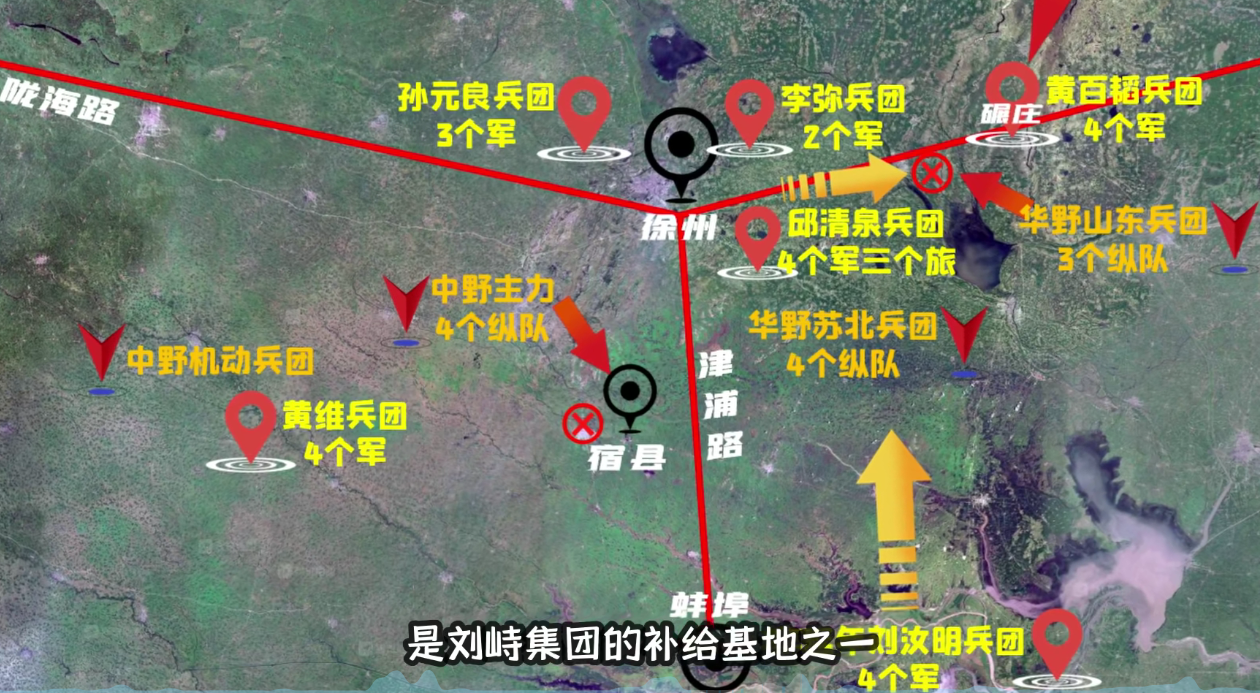

东部战争:先切断李弥兵团和黄百韬兵团的联系,再吃掉黄百韬兵团。

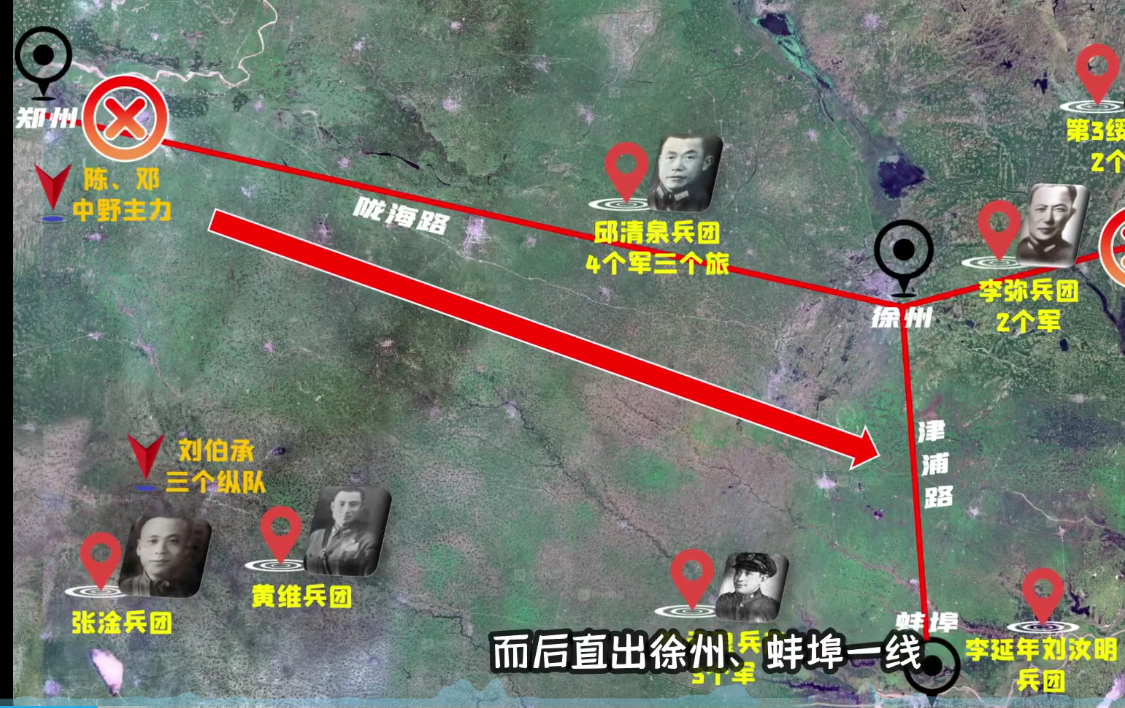

西部战争:刘邓攻占郑州,然后直出徐州、蚌埠一线,牵制孙元良、刘汝明。刘伯承牵制左下部队。

蒋介石让黄百韬西渡运河,从曹八集撤到徐州。黄百韬等待海州的李延年和44军,使得黄百韬兵团彻底陷入了华野的合围之中。

东部的第三绥靖区两个军起义,给华野让出道路,华野抢先占领曹八集,堵住了黄百韬撤退的道路。

杜聿明计划,调集孙元良、李弥邱清泉先击败刘伯承,再向东击败粟裕。国防部部署,邱、李兵团向东营救黄百韬,黄维兵团向徐州急进,群集一团。

南边有李延年、刘汝明兵团,西边有黄维兵团,邱清泉、李弥组成的东援部队也从徐州出发。黄百韬在碾庄也击退了华野的进攻。

此时,中野要抢占宿县。因为此时孙元良刚刚由南向北到达徐州,而黄维、刘汝明等还在南部。

蒋介石称自己部署为长蛇阵,共产党将黄百韬的蛇头掐断,中野机动兵团缠住蛇尾的黄维兵团,中野主力在宿县拦腰截断。孤立徐州的刘峙集团。

中央决定围歼邱清泉、李弥兵团,但是遭到其后部强烈抵抗,遂撤退。而且黄百韬的部队也难以消灭。于是总前委决定,先消灭黄百韬,补充兵力,再打黄维,最后解决邱、李。主席同意了这个放弃诱奸邱、李的计划,集中优势兵力发起对黄百韬的总攻。

全力攻击碾庄,在碾庄被攻占后,邱、李兵团距离碾庄还有20里。

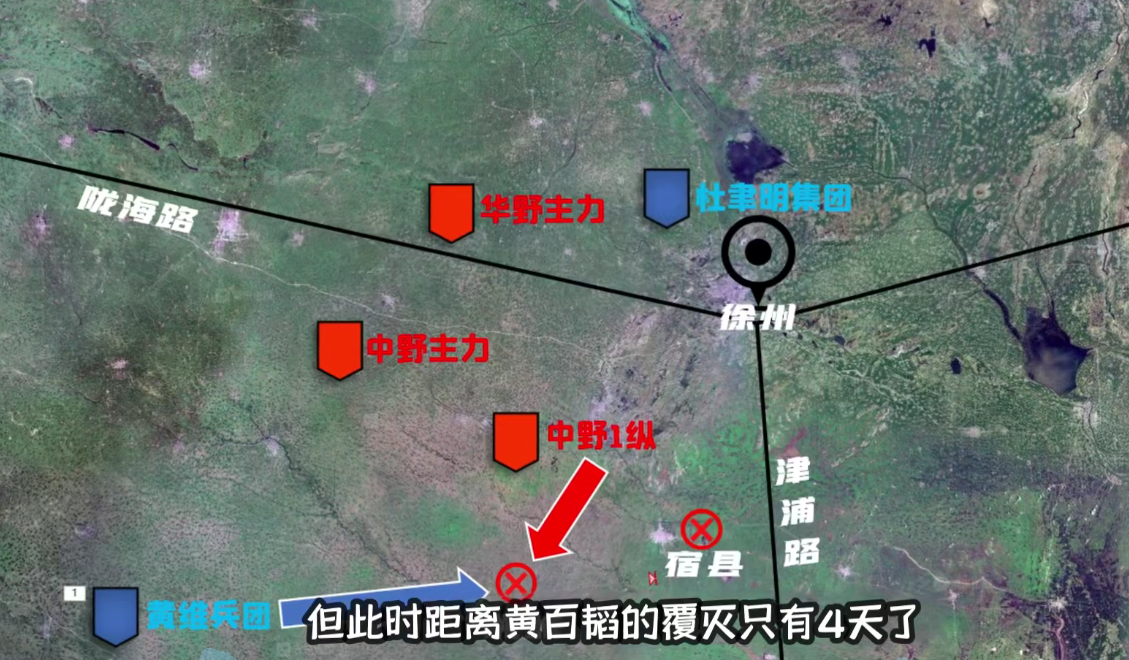

第一阶段复盘:前期很不占优势,虽然吃掉了黄百韬兵团,但是部队损失严重,华野大伤元气。而刘伯承的中野还要面对黄维兵团攻占宿县。

中野想吃掉黄维兵团,又担心南部的李延年、刘汝明兵团支援。但主席说蒋军防御尚可,不会主动攻击的。

主席并派刚歼灭黄百韬的华野抽调一部分兵力支援中野。黄维企图突围,但是110师起义,并堵住了敌人的突围。

战后粟裕说,中野人数少、装备差,面对的敌人也是精锐,能歼灭黄维十分不易。

此时蒋介石的局势:平津的傅作义兵团被包围,胡宗南在西北被彭德怀死死咬住,华中的白崇禧处处掣肘,以李宗仁为首的党内势力蠢蠢欲动。所以蒋介石想保存实力,维持统治。所以想放弃黄维兵团,将主力撤退到蚌埠。

而此时整个徐州城都知道了撤退的消息,负责殿后的李弥没和杜聿明打招呼,带着自己的军队先跑了,并且爆炸队摧毁了桥梁,导致所有人都知道国军要撤退了。关键就是杜聿明从哪里撤退。杜聿明本来可以撤退,蒋介石又让杜聿明解救黄维兵团,导致其被合围。

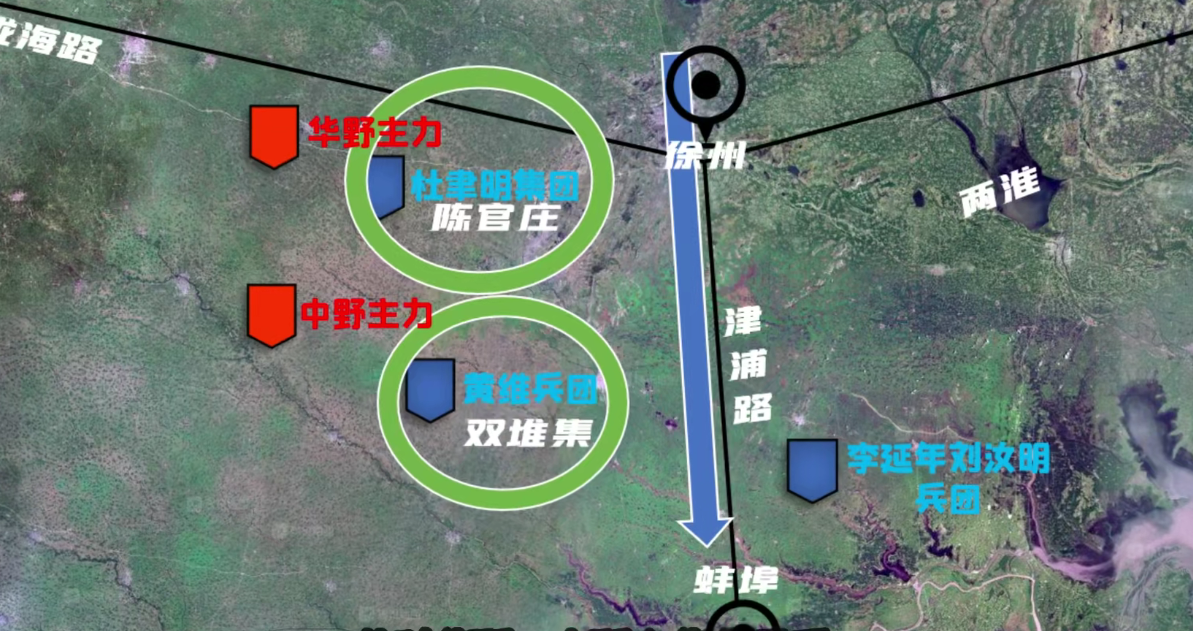

第二阶段以黄维兵团被全歼,李延年、刘汝明兵团溃退而结束。中央为了避免蒋介石调傅作义南下,提出先不打杜聿明,然后围歼杜聿明。

平津战役

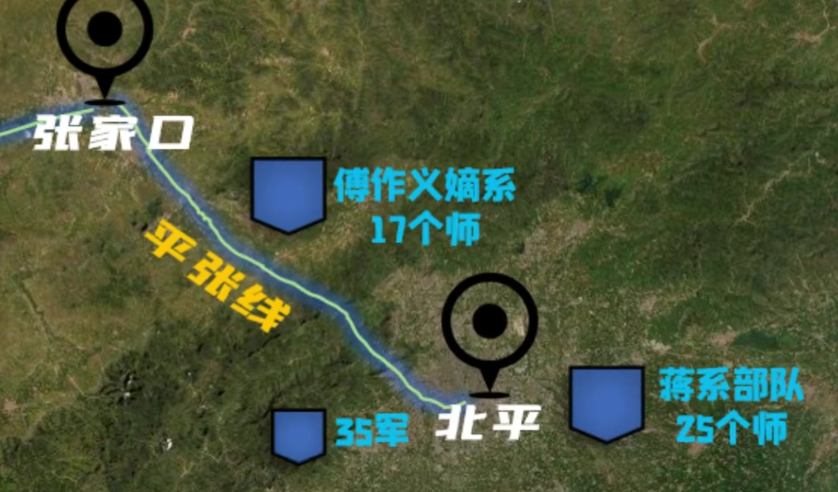

当时美国对蒋介石失去信心,转而扶持地方实力派来维护自己的利益。司徒雷登与“华北王”傅作义商谈,派海军停在青岛,接应傅作义。

傅作义想在蒋介石、美国、中共之间斡旋。傅作义的女儿傅冬菊和其丈夫周毅都是共产党。傅作义想缓兵之计,巩固防线。

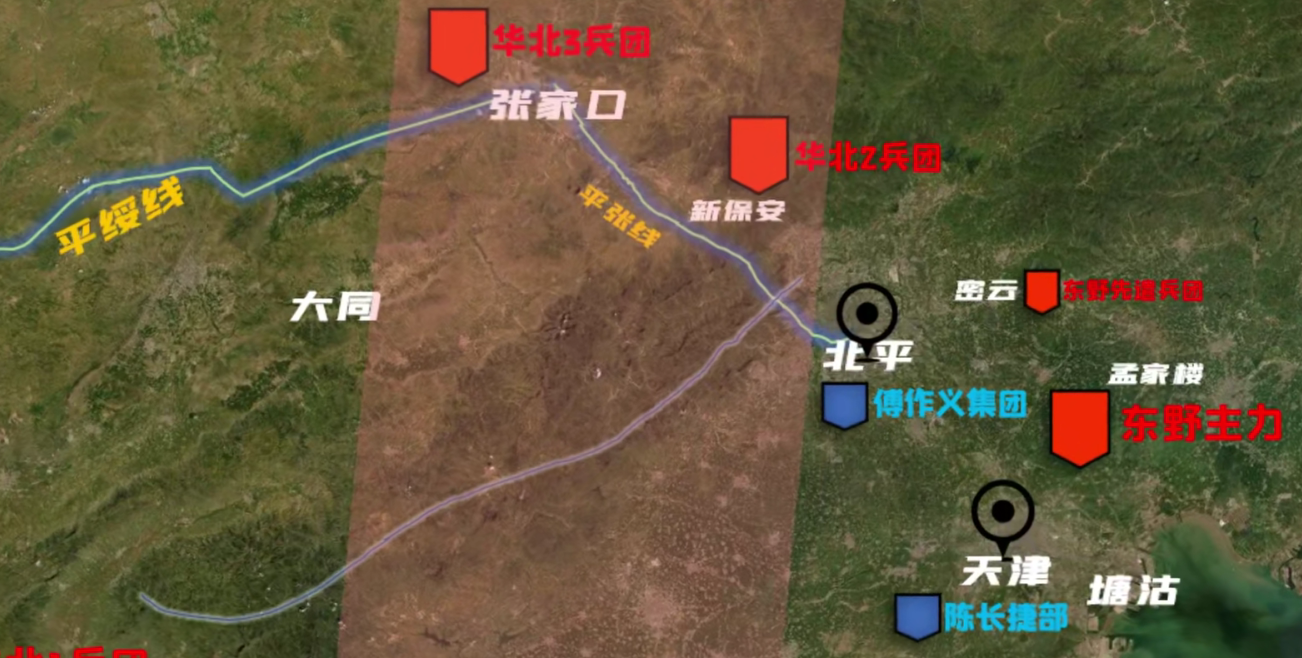

傅作义三条路:西撤绥远,但是那里物资匮乏,难以长久。东撤塘沽,准备海运南撤。或者固守北平。

西边是自己的嫡系部队,东部是蒋系部队,王牌35军机动部队。

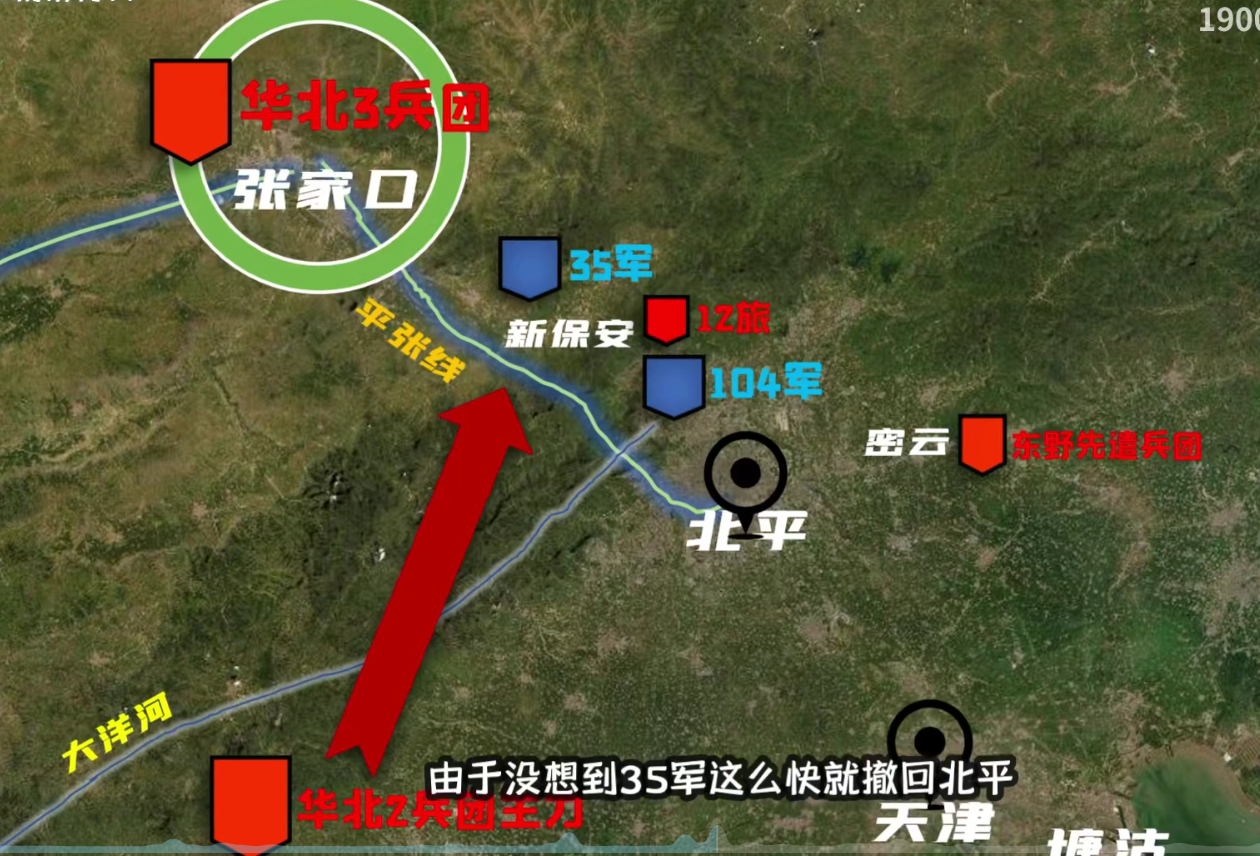

主席认为切断傅作义回到绥远是重点,而重点就是平张线上的张家口。华北三兵团包围张家口,平津战役开始。杨成武、李天焕是华北三兵团司令和政委。由于傅作义不知道东野入关,决定派35军(军长郭景云)支援张家口。后来,东野(守塔山的程子华)占领密云,引起傅作义的警觉,让35军撤回北平。

35军被拖延一段时间,

由于三个兵团配合不利,没有堵住35军撤回北平的铁路。而且正是东北先遣部队攻占密云才引起傅作义警觉,主席很生气。

所以堵住35军的只有一个12旅,且背后还有傅作义派去接应的104军。南部的杨得志(罗瑞卿)主力要迅速支援上来。

华北二兵团克服困难,六昼夜急行军达到新保安地区,阻挡了35军撤回北平。而且104军也被切断了退路,被解放军歼灭。

此时蒋介石让傅作义经塘沽南撤。中央指示两个星期不进攻张家口和新保安,一方面拉拢傅作义,一方面给东北野战军入关争取时间,切断傅作义海路南撤的计划。东北野战军走山海关捷径直插天津、塘沽。

傅作义心存幻想,想三分天下。主席决定先吃掉35军。在新保安歼灭35军。

然后攻占了张家口,切断了傅作义向西撤退道路。

傅作义派出周北峰,张东荪作为谈判代表,中央派出林彪、罗荣桓、聂荣臻。傅作义提出军队出城整编,中共要求五天之内做出决定。

军委决定先打塘沽,再打天津,切断傅作义海上逃跑路线。纵队司令认为先打天津,再打塘沽。老蒋令陈长捷放弃天津,退守塘沽。陈长捷觉得对不起傅作义,没有答应。

刘亚楼攻击天津。迷惑敌人,攻击方向是城北。从东西进攻,在金汤桥对天津南北拦腰截断。29小时解放天津。